Immer noch werden tausende Produkte, egal ob analog oder digital direkt am Kunden vorbei entwickelt und gehen sogar in Produktion. Hier verlieren Unternehmen unglaublich viele Ressourcen. Das müsste nicht sein, wenn mehr Personen mit unterschiedlichen Fertigkeiten am Prozess beteiligt wären. Es macht keinen Sinn, wenn nur das Management sowie die Marketingabteilung – wenn es denn eine gibt– beteiligt sind. Die Kundenbedürfnisse fallen dann meist hinten herunter.

Wichtigkeit der Kundenorientierung in der Produktentwicklung

In vielen Unternehmen laufen folgende Szenen ab. Bisher wurden die Bedürfnisse des Kunden eher zufällig erkannt. Jemand aus dem Management fällt eine Lösung ein, noch bevor das Problem überhaupt erkannt wurde. Fragen an die Nutzer oder Kunden wurden gar nicht erst gestellt. Es könnte sich ja herausstellen, dass keiner Interesse hat, bzw. es überhaupt keinen Bedarf gibt. Oder das das alles nur eine Schnapsidee ist. Diese Schmach will sich natürlich keine Führungsperson antun.

Die Mitarbeiter werden daraufhin angewiesen an der Idee zu arbeiten und sie in ein brauchbares Produkt zu wandeln. Da der Manager sehr von seiner Idee angetan ist, wird sie selbst dann nicht in Frage gestellt, als das Projekt schon längst zum Scheitern verurteilt ist. Es wird fleißig weiter daran getüftelt, bis das Budget aufgebraucht ist. In der Zwischenzeit hat die Konkurrenz schon längst ein weiteres innovatives Produkt auf den Markt gebracht. Man fragt sich aber nicht, wie die das machen, sondern hält hartnäckig an seiner Arbeitsweise fest. Schließlich sind die Mitarbeiter daran Schuld und werden vorsichtshalber ausgetauscht. Oder diese haben mittlerweile gekündigt, weil sie keine Lust mehr haben gegen Windräder zu kämpfen. Gute Mitarbeiter sind dann weg, die anderen entweder nicht betroffen oder phlegmatisch. Eine Lösung für sein Problem hat der Kunde immer noch nicht.

Was, wenn Unternehmen keine Personal-Ressourcen haben?

Ein anderes Beispiel, die Lösung wird gekauft. Das Unternehmen hat ein Problem welches gelöst werden muss. Da es keine interne Abteilung dafür gibt, wird die Lösung kurzerhand eingekauft. Als Auswahlkriterium dient, mangels Know-how, das Bauchgefühl. Also bekommt nicht die Firma den Auftrag die das Problem am besten lösen könnte. Sondern die Firma, deren Internetauftritt am vielversprechenden ist. Oder man verlässt sich auf einen Freund, der einen Freund hat…..

Den Mitarbeitern die vom Problem betroffen sind, wird die neue Geschäftsbeziehung als die innovative Idee präsentiert, mit der nun alles besser wird. Das hört sich im ersten Moment richtig gut an. Jetzt hat man das Problem an eine externe Firma weiter gegeben. Die eigenen Mitarbeiter freuen sich endlich eine Problemlösung, also Arbeitserleichterung zu erhalten. Sie müssen nun nichts weiter tun als den Anweisungen zu folgen.

Externe Firmen meiden den intensiven Austausch mit ihren Kunden, bzw. den Anwendern

Mangels Austausch mit den Mitarbeitern, in diesem Fall den Kunden oder Anwendern beginnt nun die Misere. Denn die externe Firma hat keine Ahnung von den internen Abläufen. Sie kennt weder Mitarbeiter, noch deren Arbeitsschritte, geschweige deren Bedürfnisse. Da kann auch ein kurzes Briefing nicht wirklich weiter helfen.

Aber das macht nichts. Die Betroffenen werden sich schon an das „neue System“ anpassen. Dass das System dem Menschen dienen soll, kommt ihnen nicht in den Sinn. Und das Menschen ungern Dinge tun, die sie nicht verstehen, ist ihnen auch nicht bewusst. Bedauerlicherweise liegt genau darin der Knackpunkt.

Die Nutzer des Produkts müssen einbezogen werden und zwar schon bei der Erstellung des Kundenprofils und der Bedarfsanalyse.

Menschen die nicht mit ganzem Herzen bei einer Sache sind, geben schneller auf und sind auch so nur halbherzig dabei. Kurz gesagt, sie interessieren sich nicht für die Lösung. Sie sind nicht involviert und haben somit weder Mitsprache noch Mitbestimmung. Sie sind zu Befehlsempfänger degradiert worden. Keine schöne Vorstellung und eigentlich unmenschlich. Aber in vielen Unternehmen gang und gäbe. Die Mitarbeiter der externen Firma allerdings sind ebenso wenig bereit auf die betroffenen Personen/Mitarbeiter/Kunden einzugehen. Mit deren Ansprüchen wird alles nur noch komplizierter, denken sie. Man habe ja jetzt schon Schwierigkeiten einen gemeinsamen Nenner zu finden.

Am Ende denkt der Auftraggeber noch, man sei dem Problem nicht gewachsen. Da ist es doch besser das Projekt unter allen Umständen durchzudrücken. Irgendwann werden die Nutzer die Handhabung schon kapieren. Auch hier wird früher oder später das Projekt scheitern. Oder, was noch schlimmer ist, es wird jahrelang mit dem Produkt oder der Anwendung gearbeitet obwohl es unpraktisch und somit unrentabel ist. In Anbetracht der vielen Gelder die bereits investiert wurden, ist aufhören keine Option.

„Wir Sterblichen sind unbeständig. Wir sind leider schneller bereit unsere Meinung zu ändern wenn sie richtig ist, statt umgekehrt. Ist sie falsch, sind wir stur. Ist sie richtig, können wir uns nicht entscheiden und lassen die gute Gelegenheit verstreichen.“

aus Der reichste Mann von Babylon (auch als Hörbuch)

Es gibt selbstverständlich auch die Möglichkeit, dass alles gut läuft, trotz Version a oder b. Da werden eher zufällig die richtigen Bedürfnisse der Kunden erkannt und – da ein tolles Team vorhanden – ein neues innovatives Produkt auf den Mark gebracht. Herzlichen Glückwunsch, wahrscheinlich leben sie bereits Design Thinking und wissen es nicht, handeln also eher intuitiv danach.

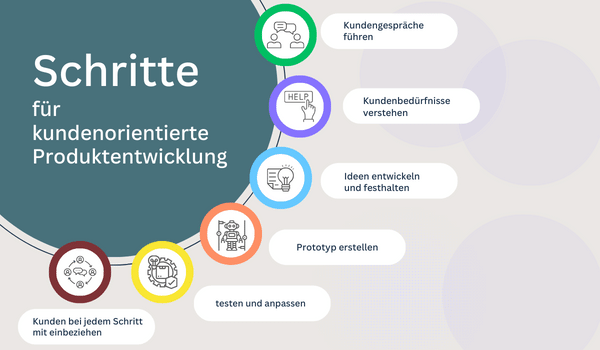

Die Lösung! Den Kunden, bzw. den Nutzer in den Ablauf integrieren

Die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte kann äußerst wertvoll sein. Hier sind 10 Tipps, wie Unternehmen diese Zusammenarbeit effektiv gestalten können:

- Kundenfeedback sammeln: Etabliere klare Wege, um kontinuierlich Feedback von den Kunden zu erhalten. Dies kann durch Umfragen, Bewertungen, soziale Medien oder Kundengespräche geschehen.

- Kundenbedürfnisse verstehen: Analysiere das gesammelte Feedback, um die Bedürfnisse, Wünsche und Probleme deiner Kunden genau zu verstehen. Dies bildet die Grundlage für die Produktentwicklung.

- Kunden in den Entwicklungsprozess einbeziehen: Lade Kunden ein, aktiv am Entwicklungsprozess teilzunehmen. Dies kann in Form von Fokusgruppen, Beta-Tests oder Workshops geschehen.

- Kunden als Co-Creator betrachten: Betrachte den Kunden nicht nur als passiver Nutzer, sondern als aktive Partner bei der Produktgestaltung. Seine Ideen können wertvolle Innovationen liefern.

- Kundenprioritäten berücksichtigen: Fokussiere dich auf die Funktionen und Eigenschaften, die deinen Kunden am wichtigsten sind. Priorisiere deine Entwicklungsarbeiten entsprechend.

- Agile Entwicklung anwenden: Nutze agile Entwicklungsmethoden, um flexibel auf Kundenrückmeldungen reagieren zu können. Dies ermöglicht schnelle Anpassungen und bildet die Grundlage für Iterationen.

- Prototypen erstellen: Entwickle Prototypen oder Minimal Viable Products (MVPs), die den Kunden präsentiert werden. Dies ermöglicht es, frühzeitig Feedback einzuholen und unnötige Investitionen zu vermeiden.

- Transparente Kommunikation: Halte deine Kunden über den Entwicklungsfortschritt auf dem Laufenden. Offene und ehrliche Kommunikation schafft Vertrauen.

- Testen und Validieren: Bevor du das neue Produkt auf den Markt bringst, führe umfangreiche Tests und Validierungen durch, um sicherzustellen, dass es den Kundenanforderungen entspricht.

- Belohne das Kundenengagement: Zeige ihnen Wertschätzung für das Engagement, sei es durch exklusive Angebote, frühzeitigen Zugang zu neuen Produkten oder die Integration ihrer Ideen in die Entwicklung.

Die Zusammenarbeit mit Kunden bei der Produktentwicklung kann nicht nur die Qualität der Produkte verbessern, sondern auch die Kundenbindung stärken und langfristigen Erfolg fördern. Es ist wichtig, diese Zusammenarbeit als eine Partnerschaft zu sehen und kontinuierlich zu pflegen.