Konflikte gehören zum Arbeitsalltag, doch wie wir mit ihnen umgehen, kann den entscheidenden Unterschied machen. Insbesondere für Führungskräfte ist es entscheidend zu lernen, wie sie Konflikte nicht nur bewältigen, sondern konstruktiv nutzen können. In diesem Blogbeitrag gehe ich deshalb nicht nur auf die Gründe für Konflikte ein, sondern stellen auch konkrete Strategien und Praxisbeispiele vor, um Konflikte zu nutzen und eine gesunde Teamdynamik zu fördern. Es ist wichtig zu verstehen, dass Konflikte nicht zwangsläufig negativ sind. Durch einen konstruktiven Umgang können sie zu positiven Veränderungen und Verbesserungen führen. Der Schlüssel liegt darin, Konflikte rechtzeitig zu erkennen und proaktiv anzugehen, um eine gesunde Arbeitsatmosphäre zu erhalten.

Um den Kontext zu verdeutlichen, betrachten wir ein Beispiel: Ein Team streitet über die Arbeitsaufteilung, da einige das Gefühl haben, überlastet zu sein, während andere denken, dass die Arbeit gleichmäßig verteilt ist.

Warum entstehen Konflikte?

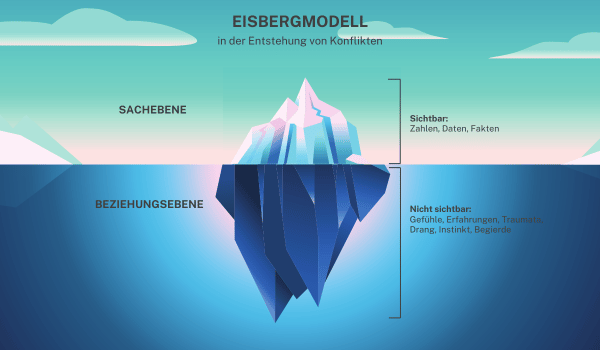

Konflikte können aus verschiedenen Gründen entstehen. Unterschiedliche Perspektiven, begrenzte Ressourcen, Kommunikationsprobleme, unausgesprochene Erwartungen und Veränderungen im Team oder Unternehmen sind allesamt Faktoren, die Spannungen hervorrufen können. Diese Vielfalt an Ursachen macht es umso wichtiger, gezielt und konstruktiv damit umzugehen.

- Unterschiedliche Perspektiven: Hierbei handelt es sich um die individuellen Standpunkte, Überzeugungen und Sichtweisen, die die Mitglieder eines Teams aufgrund ihrer unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründe einbringen. Diese Vielfalt ist an sich eine Bereicherung für das Team, kann jedoch auch zu Missverständnissen und Meinungsverschiedenheiten führen.

- Ressourcenknappheit: Begrenzte Ressourcen, wie Zeit, Budget, Technologien oder Personal können zu Spannungen führen, insbesondere wenn es um die Verteilung geht. Klare Kriterien für die Ressourcenverteilung und strategische Planung können helfen, Engpässe zu minimieren. Durch offene Diskussionen über Prioritäten und gemeinsame Lösungsfindung kann die Zusammenarbeit gestärkt und Konfliktpotenzial reduziert werden.

- Kommunikationsprobleme: Unklare Kommunikation oder Missverständnisse können zu Konflikten führen, wenn beispielsweise die Erwartungen bezüglich der Arbeitsaufteilung nicht klar sind oder Arbeitsanforderungen nicht ausreichend verdeutlicht wurden.

- Unausgesprochene Erwartungen: Unausgesprochene Erwartungen führen zu Missverständnissen. Beispielsweise können Mitarbeiter unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie viel Verantwortung sie tragen sollen, ohne dies miteinander zu besprechen.

- Ängste und Unsicherheiten: Ängste sind häufig Auslöser für Konflikte am Arbeitsplatz, da sie Unsicherheit, Misstrauen und Widerstand gegen Veränderungen schaffen können. Mitarbeiter, die mit Ängsten konfrontiert sind, neigen dazu, defensiv zu reagieren, was die Zusammenarbeit beeinträchtigen und Spannungen im Team verstärken kann.

- Veränderungen im Team oder Unternehmen: Neuerungen können Unsicherheiten auslösen, wenn beispielsweise neue Teammitglieder dazukommen, oder es zu einer Umstrukturierung oder Veränderungen in der Unternehmensstrategie kommt. Ganz besonders angstauslösend sind auch neue Kompetenzen die plötzlich erwartet werden.

Vielfalt im Team: Ursprünge unterschiedlicher Perspektiven

Die unterschiedlichen Perspektiven in einem Team haben ihren Ursprung in verschiedenen Quellen. Zum einen prägen die individuellen Erfahrungen und Hintergründe jedes Teammitglieds seine Sichtweise. Hierbei spielen unterschiedliche berufliche Hintergründe, Ausbildungen und vorherige Aufgaben eine entscheidende Rolle.

Ein weiterer Faktor ist die kulturelle Vielfalt innerhalb des Teams. Mitglieder mit unterschiedlicher kultureller Herkunft bringen verschiedene Perspektiven, Kommunikationsstile und Herangehensweisen mit.

Zusätzlich beeinflussen die verschiedenen Rollen im Unternehmen die Perspektiven der Teammitglieder. Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen oder Hierarchieebenen haben oft unterschiedliche Prioritäten und mit Sicherheit auch fachliche Sichtweisen. Zum Beispiel wird die Sichtweise einer Vertriebsabteilung stark von der der Produktentwicklung abweichen.

Insgesamt resultieren die unterschiedlichen Perspektiven aus einer Vielzahl von Einflüssen, darunter individuelle Erfahrungen, kulturelle Unterschiede und die verschiedenen Rollen, die die Teammitglieder im Unternehmen innehaben. Der Umgang mit diesen Differenzen erfordert eine bewusste und offene Kommunikation sowie das Verständnis für die Vielfalt innerhalb des Teams.

Ängste und Konflikte bei Veränderungen im Unternehmen

Veränderungen am Arbeitsplatz können eine Vielzahl von Ängsten bei Mitarbeitern auslösen. Insbesondere die Aussicht auf das Erlernen neuer Kompetenzen oder die Zusammenarbeit mit unbekannten Kollegen führt oft zu Unsicherheiten. Die Sorge, den Anforderungen nicht gerecht zu werden oder in unbekannten Bereichen zu agieren, erzeugt Stress.

Darüber hinaus können Veränderungen in der Hierarchie Unsicherheiten über den eigenen Status und die berufliche Zukunft hervorrufen. Die Angst vor Konkurrenz, Rivalität und der Druck, sich in einem sich wandelnden Umfeld zu behaupten, sind ebenfalls häufige Sorgen.

Die mangelnde Transparenz seitens des Managements bezüglich Veränderungen verstärkt Ängste. Mitarbeiter benötigen klare Informationen über die Auswirkungen auf ihre Positionen und Arbeitsweise, um Unruhe zu vermeiden. Zusätzlich kann die Einführung neuer Technologien oder Methoden die Angst vor Überforderung verstärken.

Die Bewältigung dieser Ängste erfordert ein einfühlsames Change Management. Klare Kommunikation, gezielte Schulungen und die Schaffung einer unterstützenden Unternehmenskultur sind entscheidend. Ein offener Dialog und die Betonung individueller Entwicklungsmöglichkeiten können dazu beitragen, Mitarbeiterängste zu mindern und Konflikten vorzubeugen.

Verbale und nonverbale Anzeichen von Mitarbeitern

Konflikte entstehen meist nicht aus heiterem Himmel, sondern bahnen sich langsam an. Unzufriedenheit bei Mitarbeitern ist häufig der Auslöser von Konflikten. Eine aufmerksame Führungskraft kann schon an den kleinsten verbalen und nonverbalen Anzeichen erkennen ob Mitarbeiter unglücklich oder unzufrieden sind. Spätestens wenn sich die folgenden Warnzeichen häufen, ist es Zeit zum Handeln.

Verbale Anzeichen

Nonverbale Anzeichen

Die Auswirkungen ungelöster Konflikte

Ungelöste Konflikte beeinträchtigen die Teamdynamik und -kultur erheblich, führen zu Misstrauen, beeinträchtigen die Kommunikation und erschweren die Zusammenarbeit. Diese Konflikte führen zu einem Rückgang der Produktivität, erhöhtem Stress, gestörtem Arbeitsklima und können Talente im Team verlieren lassen. Die Motivation und Innovationsfähigkeit des Teams werden negativ beeinflusst, was langfristig das Wachstum behindert. Die frühzeitige Erkennung und konstruktive Bewältigung von Konflikten erhalten demnach die Leistungsfähigkeit des gesamten Teams.

Strategien für den Umgang mit Konflikten

Frühzeitige Erkennung

Der frühzeitigen Erkennung von Konflikten ist deshalb entscheidend weil Emotionen sich noch nicht so weit hochgeschaukelt haben, sodass es zur Eskalation kommen könnte. Damit die Vorläufer von Konflikten überhaupt erkannt werden ist eine offene Kommunikation im Team wichtig. Regelmäßige und vertrauensvolle Meetings, bieten die Möglichkeit um Bedenken und Anliegen frühzeitig anzusprechen und mögliche Konflikte bereits im Keim zu ersticken.

Effektive Konfliktgespräche führen

Ein effektives Konfliktgespräch erfordert eine klare Zielsetzung und die Definition der zu besprechenden Themen. Die Vorbereitung sollte die möglichen Konsequenzen des Ausbleibens des Gesprächs sowie die verschiedenen Sichtweisen der Konfliktparteien berücksichtigen. Während des Gesprächs ist eine strukturierte Vorgehensweise, ein einfühlsamer Einstieg und die sachliche Kommunikation von Kritik entscheidend. Nach dem Gespräch sollten konkrete Maßnahmen vereinbart werden, um den Konflikt zu lösen. Ort und Dauer des Gesprächs sollten im Vorfeld festgelegt werden.

Fragen zum Konfliktgespräch

- Was ist das angestrebte Ziel des Gesprächs?

- Welche Themen beabsichtige ich anzusprechen?

- Sollte ich einen unabhängigen Dritten dazu bitten?

- Welche Konsequenzen hat es, wenn ich das Gespräch nicht führe?

- Wie erwarte ich, dass das Gespräch verläuft, insbesondere im Hinblick auf die Sichtweise der Konfliktbeteiligten?

- Benötige ich zusätzliche Informationen wie Zahlen, Daten oder Fakten?

- Was wurde bisher unternommen, um den Konflikt zu lösen?

- Welche Vorgehensweise wähle ich? (Gestaltung des Einstiegs, Umgang mit Einwänden, sachliche Kommunikation von Kritik)

- Wie kann ich sicherstellen, dass nach dem Gespräch konkrete Maßnahmen ergriffen werden?

- Wo und wann ist der geeignete Ort für das Gespräch

- Wie lange soll das Gespräch dauern?

Grundregeln des Konfliktgesprächs

Die Grundregeln im Konfliktgespräch dienen dazu, eine konstruktive und respektvolle Kommunikation zu fördern. Sie tragen dazu bei, dass Konfliktgespräche produktiv verlaufen und geben eine Grundlage für die konstruktive Lösung ohne die Fronten weiter zu verhärten.

Mediation und Moderation

Manchmal ist externe Hilfe erforderlich. Ein neutraler Dritter kann als Mediator oder Moderator dienen, um das Gespräch zu lenken und Lösungen zu fördern. In Situationen, in denen Konflikte bereits entstanden sind, kann die Einbindung einer neutralen dritten Person in Form von Mediation oder Moderation äußerst hilfreich sein. Diese neutrale Instanz trägt dazu bei, das Gespräch zwischen den Konfliktparteien zu lenken und einen Raum für gemeinsame Lösungen zu schaffen. Es geht darum, die unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen und Wege zur Problemlösung zu finden, ohne dass die Situation weiter eskaliert.

Wertschätzende Kommunikation

Bei wertschätzenden Kommunikation geht es in aller erster Linie darum, eine positive Atmosphäre zu schaffen. Dies beinhaltet das Hervorheben gemeinsamer Ziele und die Vermeidung von Schuldzuweisungen. Klare und transparente Gespräche fördern Verständnis und Zusammenhalt. Führungskräfte sollten während Meinungsverschiedenheiten oder Diskussionen bewusst die Betonung auf gemeinsame Ziele legt, anstatt Schuldzuweisungen zu machen. Dadurch wird das Verständnis für die verschiedenen Standpunkte gefördert, was letztendlich zu einer konstruktiven Lösungsfindung beiträgt.

Konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge

Konstruktive Kritik ist mehr als nur die Benennung von Problemen. Es geht darum, positive Veränderungen vorzuschlagen. Die Einführung von Verbesserungsvorschlägen, sei es im Bereich Zeitmanagement oder Teamarbeit, fördert eine kontinuierliche Weiterentwicklung.

Statt gutgemeinter Ratschläge, lieber gemeinsam eine Lösung finden.

Konstruktive Kritik ist eine Form des Feedbacks, die darauf abzielt, Verbesserungen vorzuschlagen und positive Veränderungen zu fördern, anstatt lediglich Mängel zu benennen. Der Fokus liegt darauf, die Leistung oder das Verhalten zu analysieren und klare, spezifische Vorschläge für Verbesserungen zu geben, um die individuelle oder teamweite Entwicklung zu unterstützen.

Beispiele für konstruktive Kritik

Leistungsorientiert

- Nicht konstruktiv: „Deine Präsentation war nicht gut.“

- Konstruktiv: „In deiner Präsentation fehlten klare Beispiele, die die Schlüsselpunkte unterstützen könnten. Eine visuelle Darstellung oder Fallstudien könnten die Verständlichkeit für das Publikum verbessern.“

Kommunikation

- Nicht konstruktiv: „Du redest zu viel.“

- Konstruktiv: „Ich habe bemerkt, dass in Meetings die Gespräche manchmal länger dauern. Vielleicht könnten wir uns darauf konzentrieren, die Diskussionen effizienter zu gestalten, indem wir uns auf die wichtigsten Themen konzentrieren.“

Teamarbeit

- Nicht konstruktiv: „Du arbeitest nicht gut im Team.“

- Konstruktiv: „In den letzten Projekten habe ich das Gefühl, dass die Zusammenarbeit im Team verbessert werden könnte. Vorschlag: Wir könnten regelmäßigere Teammeetings planen, um Ideen auszutauschen und die Aufgaben klarer zu koordinieren.“

Verbesserungsvorschläge mit Beispielen

Zeitmanagement

„Um die Effizienz zu steigern, könnten wir ein Zeitmanagement-Tool einführen, um Aufgaben besser zu verfolgen und sicherzustellen, dass wir die vereinbarten Fristen einhalten.“

Schulungen

„Es könnte hilfreich sein, Schulungen zu besuchen, um unsere Fähigkeiten in der Anwendung neuer Technologien zu verbessern und so produktiver zu arbeiten.“

Feedback-Mechanismen

„Wir könnten eine regelmäßige Feedback-Sitzung einführen, um uns gegenseitig konstruktive Kritik zu geben und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.“

Praktische Übungen

Rollenspiele und Feedbackrunden sind praktische Übungen, um die Teamkommunikation zu verbessern. Durch aktive Teilnahme können Teammitglieder lernen, Konflikte konstruktiv anzugehen.

Rollenspiel-Szenario: „Die Ressourcenverteilung“

Hintergrund:

Annahme: Du bist der Leiter eines Teams in einem Unternehmen, das vor kurzem eine neue Projektaufgabe erhalten hat. Die Ressourcen sind begrenzt, und die Teammitglieder haben unterschiedliche Meinungen darüber, wie diese am besten verteilt werden sollten. Einige bevorzugen eine gleichmäßige Verteilung, während andere der Meinung sind, dass diejenigen, die mehr Erfahrung haben, auch mehr Ressourcen erhalten sollten.

Ziel des Rollenspiels:

Das Rollenspiel zielt darauf ab, Führungskräften beizubringen, wie sie mit Meinungsverschiedenheiten über die Ressourcenverteilung umgehen können, um einen konstruktiven Lösungsweg zu finden und das Team zu stärken.

Ablauf des Rollenspiels:

- Jeder Teilnehmer erhält eine Rolle: Teamleiter (du), zwei erfahrene Teammitglieder und zwei Teammitglieder mit weniger Erfahrung.

- Die erfahreneren Teammitglieder drängen darauf, mehr Ressourcen zu erhalten, da sie glauben, dass ihre Erfahrung einen höheren Bedarf rechtfertigt.

- Die Teammitglieder mit weniger Erfahrung fühlen sich benachteiligt und argumentieren für eine gleichmäßigere Verteilung der Ressourcen.

- Die Führungskraft muss die unterschiedlichen Perspektiven verstehen, Konflikte deeskalieren und eine Lösung finden, die das Team fördert und gleichzeitig die Bedürfnisse der Aufgabe erfüllt.

Nachbesprechung:

Nach dem Rollenspiel können die Teilnehmer über ihre Erfahrungen sprechen. Diskussionen können sich auf die angewandten Kommunikationsstrategien, den Umgang mit unterschiedlichen Standpunkten und die Identifizierung konstruktiver Lösungen konzentrieren. Die Übung soll dazu dienen, Führungskräfte darauf vorzubereiten, Konflikte im Team produktiv anzugehen und eine positive Arbeitsumgebung zu fördern.

Über den Autor

Andrea erarbeitet HR-Strategien, die Unternehmen im Personalmanagement unterstützen und sorgt für eine effiziente Umsetzung in den Bereichen Employer Branding, Rekrutierung und Mitarbeiterbindung.

Fazit

Der konstruktive Umgang mit Konflikten erfordert nicht nur die Anwendung von bewährten Strategien, sondern auch eine positive Einstellung gegenüber Veränderungen und Verbesserungen. Ein harmonisches Teamumfeld entsteht nicht durch das Vermeiden von Konflikten, sondern durch das konstruktive Lösen und Lernen aus ihnen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass ein umfassendes Verständnis der Ursachen von Konflikten, kombiniert mit klaren Kommunikationsstrategien, Schulungen und einem einfühlsamen Change Management, dazu beitragen kann, ein positives und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen. Der Umgang mit Ängsten der Mitarbeiter spielt dabei eine zentrale Rolle, um Konflikte proaktiv anzugehen und die Zusammenarbeit im Team zu stärken.